太原市杏花嶺區北沙河復流水生態建設工程是山西省“一泓清水入黃河”的重點項目,建成后,每日36000立方米的清澈濕地出水將源源不斷注入北沙河,讓干涸的河道全線恢復生機,顯著提升區域再生水利用水平,增加寶貴的水域濕地空間,實現“一湖點睛、一水中分、九水環繞”的龍城水韻新格局,推動人水關系走向深層和諧。

該項目由山西建投機械化集團總承包建設,總占地面積達67657.02平方米,包含輸水管道工程、預處理與提升泵站工程及人工潛流濕地工程。

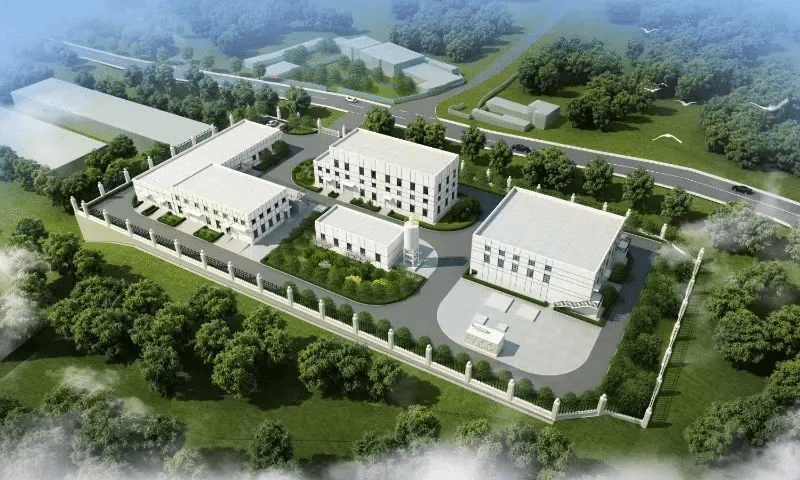

泵站效果圖

挑戰在前 巧思破局保安全

該項目位于建成區,兩座關鍵沉井的施工尤為棘手:一座緊鄰居民樓,施工空間極為有限且需嚴格控制對周邊居民生活和危房安全的影響;另一座則遭遇異常堅硬巖層阻礙。

針對臨近居民樓的沉井,團隊創新采用“倒掛法”工藝,先完成沉井上部結構施工,再逐步向下開挖土方并同步安裝井壁支撐,通過優化施工流程和機械配置,將作業面壓縮至最小范圍,極大減小了對周圍環境的影響。同時,配合隔音屏障和低噪音設備,將施工噪音控制在75分貝以下,顯著降低對居民的干擾。

針對巖層阻礙的沉井,團隊大膽創新,先以旋挖鉆機鉆孔破碎嘗試破局,雖有效果但非長久之計。經詳細勘測和反復論證后,團隊果斷引入“水鉆法”破碎工藝,嚴格把控鉆孔間距、深度及垂直度等關鍵參數,并配備專業測量人員實時監測沉井情況。通過建立動態響應機制和技術負責人現場會商制度,使施工精準、高效、低擾動。

管理制勝 科學組織提效率

規模浩大的人工濕地建設是另一塊難啃的“骨頭”。在施工組織方面,團隊采用“網格化分區+流水作業”模式,將作業面劃分為若干標準施工單元,每個單元配置獨立施工班組和專用設備,形成平行作業體系。同時建立施工指揮中心,運用BIM+GIS技術實現施工進度三維可視化管控,確保各作業面協調推進。

在施工工藝應用方面,針對不同地質條件應用復合地基處理技術體系。對承載力要求較高的核心區域采用SDDC(深層攪拌樁)工藝,通過雙軸攪拌設備將水泥漿液與土體強制攪拌形成復合地基;對一般區域則采用動態能級強夯法,根據實時監測數據動態調整夯擊能級和夯擊次數;在過渡區域應用強夯-SDDC聯合處理技術,通過先強夯成孔再分層夯填材料,形成密實樁體與擠密樁間土,實現兩種工法的優勢互補與無縫銜接。

在質量控制方面,實施原材料廠家自檢和第三方抽檢雙檢制度;推行工藝試驗段評估制度,涵蓋首件驗收和參數優化;嚴格執行關鍵工序自檢、互檢和專檢三檢制度。同時引入智能監測技術,通過埋設孔隙水壓力計、沉降觀測點等監測設備,實現地基處理效果的實時評估與反饋調節。

在各方共同努力下,濕地工程進展順利。開工僅10天,強夯完成率42%;SDDC工藝完成率45%。

未雨綢繆 全面打響安全攻堅戰

當前正值汛期,頻繁的暴雨為河道及露天作業帶來嚴峻挑戰。項目團隊將防汛列為頭等大事,提前制定了周密的應急預案。預案包含防汛物資儲備、汛前加固防護、挖導疏渠疏通導流、汛后排水疏浚等關鍵環節,可最大限度降低惡劣天氣對工期的影響。

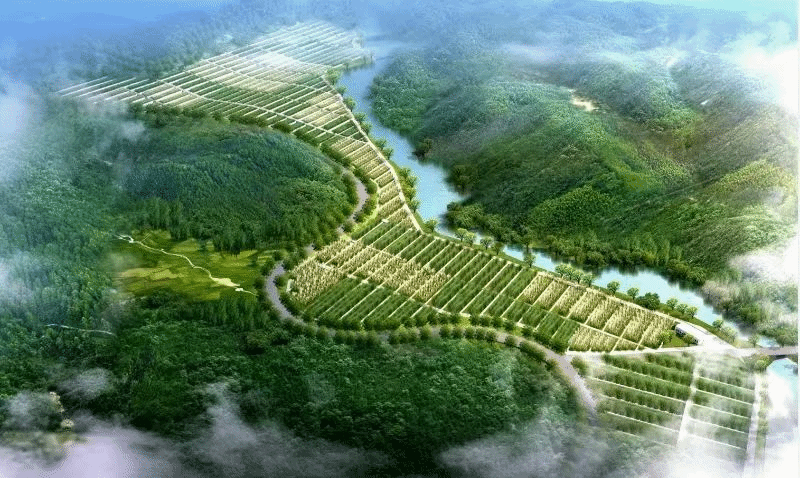

項目效果圖

目前,項目已全面進入攻堅階段,面對70天完成主體結構的軍令狀,建設者們晝夜兼程,單元格水池材料已有序進場,池底回填、基礎開挖同步推進,預計8月10日即可完成20%的單元格水池建設并同步啟動濾料回填,確保9月30日全線達標。