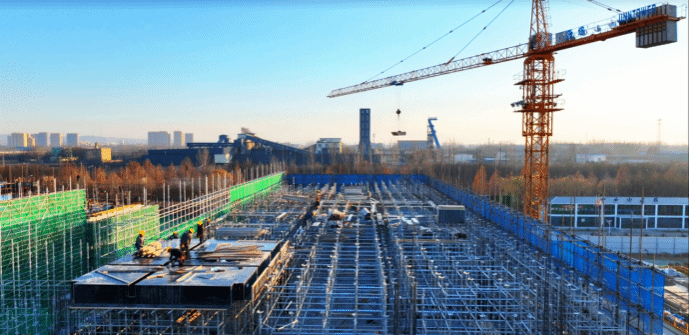

在潞州區堠北莊街道堠西莊村西側,一座現代化綜合應急救援基地——長治市綜合應急救援基地項目拔地而起。山西建投三建集團項目團隊攻堅克難,僅用20天完成土方開挖,100天實現主體封頂,以高效施工展現了專業實力。

該項目占地逾10萬平方米,總建筑面積36437.41平方米,包含綜合業務樓、生活服務樓、應急裝備儲備庫、變配電室、換熱站、泡沫水處理站、垃圾轉運站以及室外訓練設施等建設任務。作為長治市重點工程,項目投用后,可滿足綜合應急救援培訓實操演練,消防技戰術等科目訓練,以及多部門、跨區域大型綜合應急演練,為長治周邊區域安全發展、應急救援提供有力保障。

規范筑基 筑牢危大工程管控防線

該項目綜合業務樓深基坑以及高支模屬于超危工程,基坑開挖深度最深達6.88米,高空懸挑井字梁模板搭設高度為9.18米,最大凈跨19.6米,給施工安全與質量管控帶來不小挑戰。項目團隊始終以“規范先行、技術護航”為原則,嚴格依據技術規范及相關規定,精心編制高支模專項施工方案,并運用數字技術對盤扣式腳手架支撐體系進行三維建模與受力分析優化,確保支撐結構穩定可靠。施工過程中,采用全站儀精準完成軸線定位控制,運用激光水準儀實時監測支撐體系豎向位移,以“毫米級”精度把控施工細節,從源頭杜絕安全風險。一系列標準化、精細化管控措施,有效化解了超危工程施工風險,為工程安全與質量提供了雙重保障。

創新破局 打破傳統施工成本瓶頸

灰土作為基礎施工關鍵材料,對增強地基穩定性、踐行環保理念具有重要作用。該項目現場施工所需灰土量超2.6萬方,在嚴格滿足環保政策要求的前提下,項目團隊創新思路,在擬建操場區域科學規劃并設置灰土拌合站與灰土存放棚,實現灰土就近生產、集中存放,日拌合量最高可達2400立方米,大幅提升了施工效率。

同時,拌合站內配備噴淋系統,實時監測作業區域空氣質量,確保空氣指標達標。通過這一創新舉措,原需390萬元完成的灰土施工,最終僅以318萬元成本落地,較外購成品灰土可節約28元/立方米,共計節約成本72萬元;且灰土拌合站采用輕鋼結構搭建,可重復周轉使用3次以上,降低施工成本約60萬元,實現經濟效益與生態效益的“雙贏”。

精準調度 構建平行施工高效矩陣

該項目室外訓練設施設備建設工程規模達39301.92平方米,其中射擊訓練場作為核心設施,其建設進度直接關系到整個項目的交付使用。面對工期緊張、施工任務繁重等挑戰,項目部科學謀劃、精心組織,將整個射擊訓練場劃分為靶檔區、射擊靶房、安全防護區等若干施工段,推行多工種、多作業面平行施工模式,縮短施工周期。同時,建立動態資源調配機制,根據各施工段進度實時調整人力、設備等資源配置;制定日調度、周考核機制,每日召開現場協調會,第一時間解決施工中發現的難題,確保“當日問題當日清零”。最終,射擊訓練場內靶檔基礎及主體結構施工僅用25天實現履約。

技術賦能 實現項目全周期精益管控

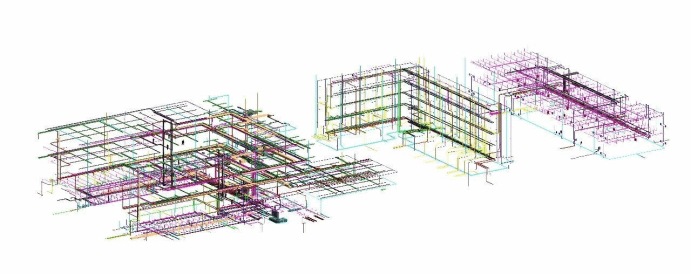

BIM技術在該項目建設中“大放異彩”,充分激發了EPC總承包模式的全過程集成管理優勢。項目團隊依托BIM技術搭建數字化協同管理平臺,實現從設計、施工到運維的全鏈條智慧管控。施工前期,通過BIM技術進行三維建模并優化設計方案,成功規避結構碰撞37處、機電管線碰撞287處,大幅減少施工階段的設計變更與返工;借助BIM模型開展施工模擬與方案比選,提前排查潛在施工風險172條;將BIM模型與進度計劃關聯,結合移動端可視化交底,實現“施工方案所見即所得”,確保復雜節點精準施工。

BIM、物聯網、云計算等數字化技術的深度應用,顯著提升了項目管理效率,據測算,可節約工期4%,有效降低成本1%以上。項目投用后,數字化協同管理平臺將承擔設備監測與故障診斷功能,推動建筑物實現智能化管理。

在建設中,項目團隊始終秉持“匠心筑夢、科技賦能”的建設理念,將技術創新貫穿于項目建設全過程,在關鍵技術攻關領域取得系列突破:累計獲得國家發明專利2項、實用新型專利2項,研發施工工法1項,斬獲“五小”競賽優秀成果2項;高質量完成4個一般科技項目和1個重點科技項目攻關。同時,嚴格執行“五節一環保”標準,全力打造綠色建造標桿工程。

如今,綜合業務樓已進入內墻抹灰施工階段,室外訓練場地施工有序推進。全體參建人員正以飽滿的熱情和精益求精的態度,全力以赴推進工作,確保項目早日建成投用、發揮實效,為提升區域應急救援能力提供堅強支撐。